Intracranial pressure monitoring with and without brain tissue oxygen pressure monitoring for severe traumatic brain injury in France (OXY-TC): an open-label, randomized controlled superiority trial

Payen JF, Launey Y, et al. Lancet Neurol. 2023 Nov; 22(11): 1005-1014. doi:10.1016/S1471-4422(23)00290-9.

Die BOOST II Studie hat die Aufmerksamkeit auf eine Sauerstoffpartialdruck-basierte Therapie von Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma gelenkt, da in dieser Monocenterstudie eine signifikante Outcomeverbesserung bei Patienten gezeigt werden konnte, die eine kombinierte ICP+PbtO2 gesteuerte Therapie erhielten. Der OXY-TC Trail ist eine französische Multicenter-Studie, die den Einfluss dieser Therapie auf das Outcome nach SHT untersucht. Parallel laufen der BOOST III und der BONANZA Trial.

Diese Studie ist die französische Multicenterstudie, die auf den Daten der BOOST II-Studie entwickelt wurde. Sie untersucht die Hypothese, dass eine Sauerstoffpartialdruck- und ICP-gesteuerte Therapie von Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma einer rein ICP-gesteuerten Therapie überlegen ist (Ergebnis der BOOST II Studie). Diese Studie lief parallel zur BOOST III und BONANZA Studie, die ebenfalls als Multicenterstudien den potenziell positiven Einfluss einer Sauerstoffpartialdruck- und ICP-gesteuerten Therapie auf das Outcome nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma untersucht haben.

Material und Methoden:

Es handelte sich um eine randomisierte open-label Studie in 25 französischen Zentren.

Einschlusskriterien:

- Alter 18-75 Jahre

- Patienten mit SHT und prähospitaler GCS von 3-8 mit Motor Score von 1-5, bei denen ein ICP Monitoring indiziert war, wurden gescreent

- Patienten wurden nur dann eingeschlossen, wenn die erwartete Beatmungszeit > 48 h eingeschätzt wurde

- Horowitz Index von > 150 und ein mittlerer arterieller Blutdruck von > 70 mmHg

- Der Einschluss musste innerhalb von 16 h nach Trauma erfolgt sein

Ausschlusskriterien:

- Penetrierende Hirnverletzung

- Prähospitale GCS von 3 mit beidseits weiten, lichtstarren Pupillen

- Dekompressive Kraniektomie vor Einschluss

- Gerinnungsstörungen

- Posttraumatischer Herz-Kreislauf-Stillstand

- Erwartete Überlebenszeit < 48 h

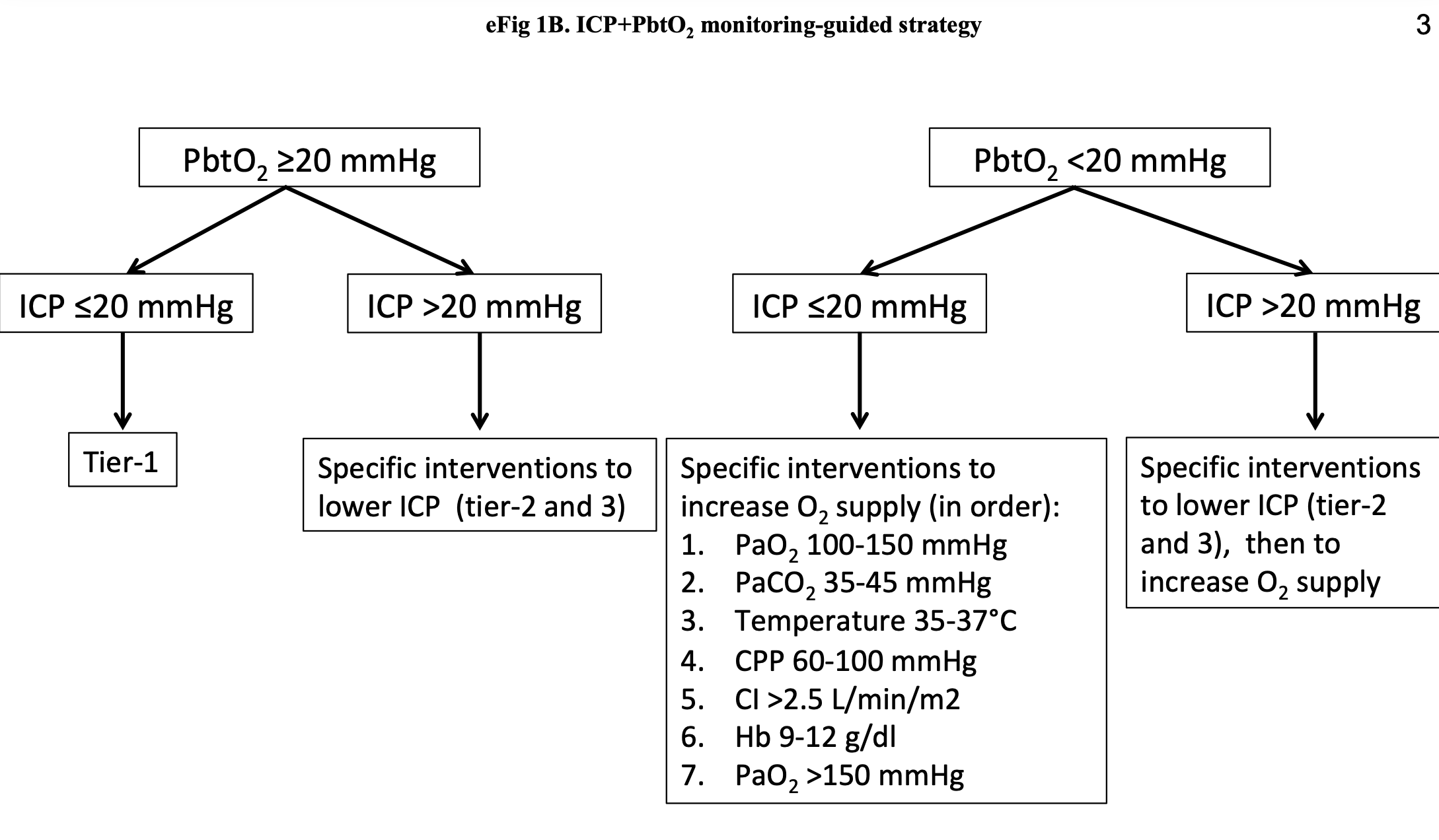

Die Therapievorgaben beinhalteten, in den ersten 5 Tagen nach Aufnahme den intrakraniellen Druck (ICP) immer unter 20 mmHg und den PbtO2 über 20 mmHg zu halten.

Tier 1 Therapien: (gelten für beide Gruppen)

- Kontinuierliche Analgosedierung, mechanische Beatmung

- PaCO2 35-40 mmHg und PaO2 80-140 mmHg

- CPP 60-70 mmHg

- Glukose zwischen 6-10 mmol/l, Hämoglobin 7-10 g/dl, Serumnatrium 140-150 mmol/l

- Temperatur 36-38°C und Kopfhochlagerung 15°

Tier 2 ICP-Gruppe à bei ICP > 20 mmHg anzuwenden

- Vertiefung der Sedierung, falls notwendig zusätzlich Relaxierung

- CPP > 70 mmHg à Vasopressoren

- Hyperventilation (PaCO2 30-35 mmHg)

- Bolus-Osmotherapie

- Externe Ventrikeldrainage

- Körpertemperatur 35-37°C

Tier 3 (bei therapierefraktärem ICP > 20 mmHg)

- Therapeutische Hypothermie von 33-35°C

- Dekompressive Kraniektomie

- Barbiturat-Narkose

Zusätzliche Therapievorgaben ICP+PbtO2 Gruppe:

Das primäre Outcome wurde zentral durch im Hinblick auf die Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Patienten verblindete Untersucher mit Hilfe der Extended Glasgow Outcome Scale (GOSE) bei Entlassung und nach 6 Monaten ermittelt.

Ergebnisse:

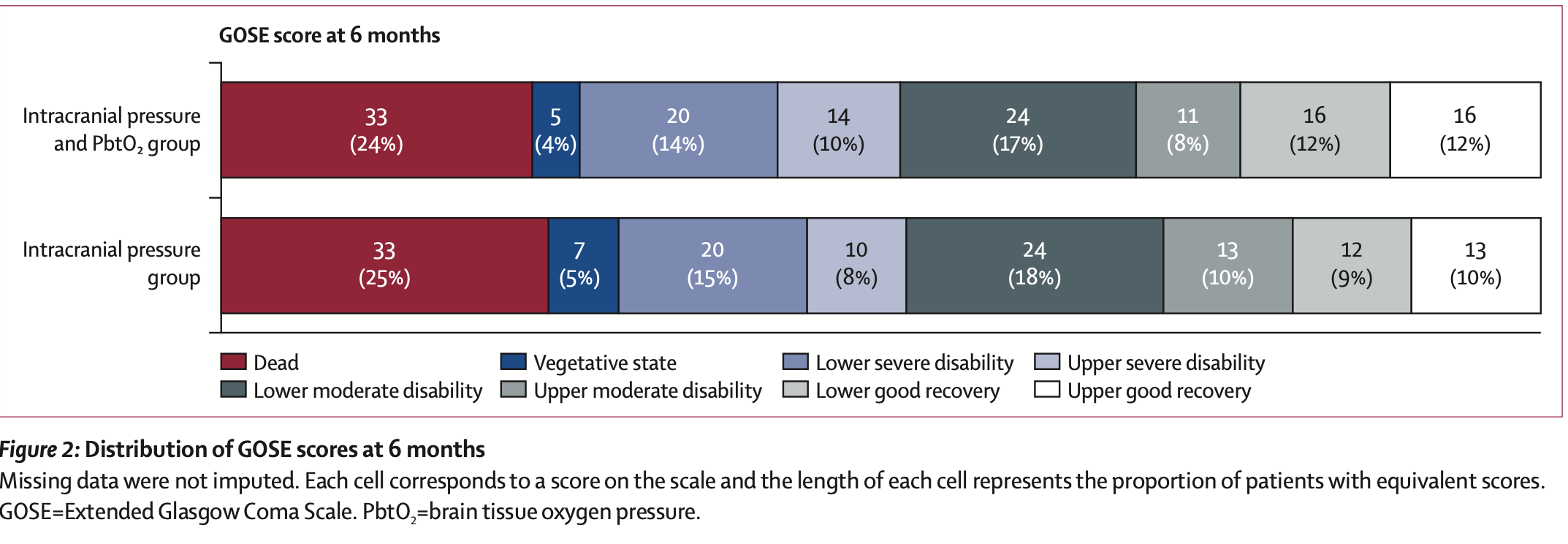

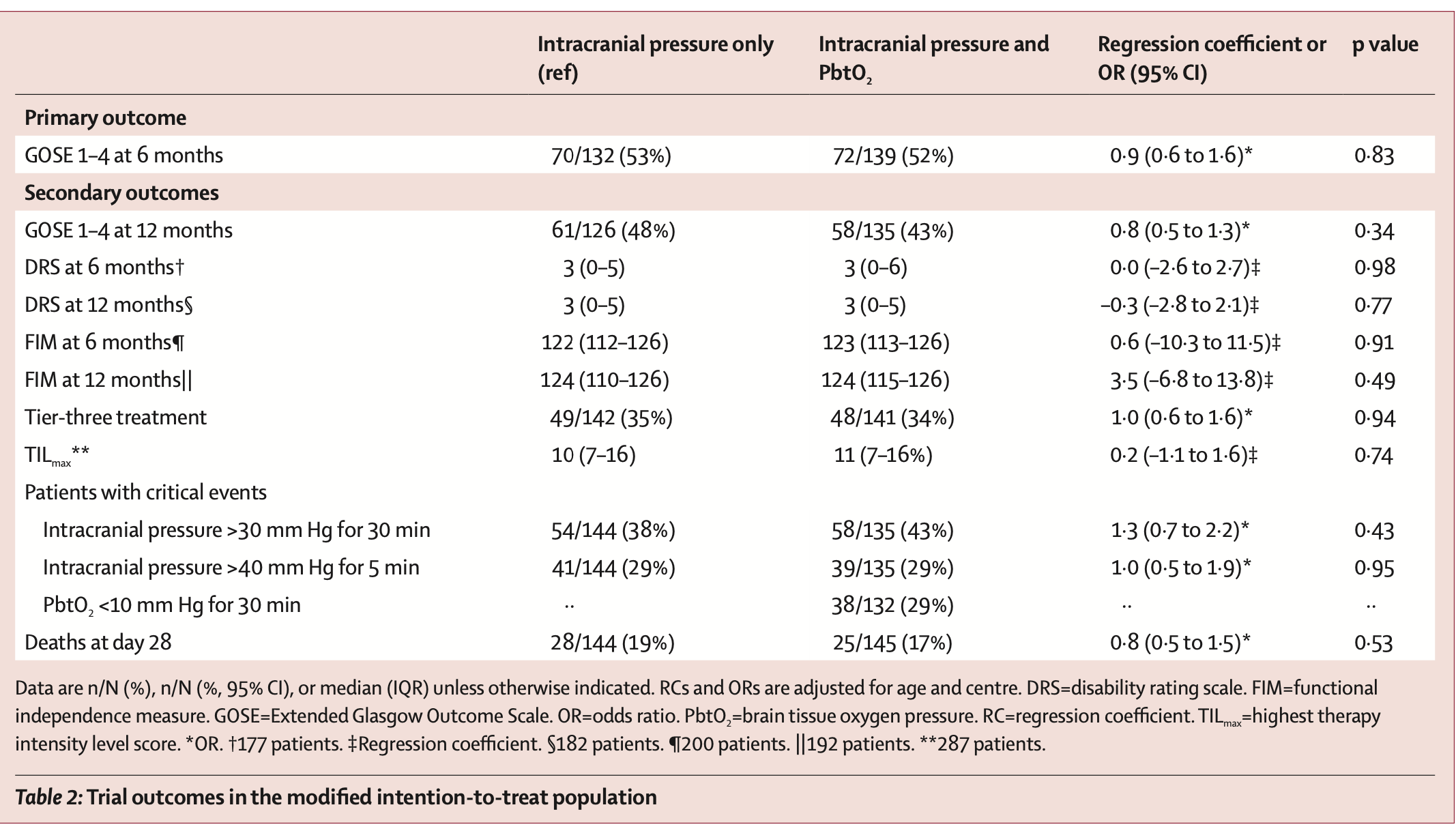

Insgesamt wurden 318 Patienten eingeschlossen, davon 160 in der ICP-Gruppe und 158 in der ICP+PbtO2-Gruppe. 27 Patienten mit Protokollverletzungen wurden nicht in die modifizierte Intention-to-treat Analyse eingeschlossen. Die primäre Outcomeanalyse erfolgte daher nur bei 144 Patienten in der ICP-Gruppe und 147 in der IPC+PbtO2-Gruppe.

Vergleicht man beide Gruppen, so gibt es keinen wesentlichen positiven Effekt der kombinierten ICP+PbtO2-Therapie auf das primären Outcome. In der ICP-Gruppe hatten 51% (95% CI 43%-60%) und in der kombinierten Gruppe 52% (95% CI 43%-60%) eine GOSE 1-4. Die Odds Ratio lag bei 1.0 [95% CI 0.6 to 1.7].

Zudem gab es keinen signifikanten Unterschied bei Todesfällen oder „serious adverse events“ zwischen den Gruppen. Auffällig waren jedoch eine deutlich höhere Fehlfunktion bei der kombinierten ICP+PbtO2 Sonde sowie eine erhöhte Anzahl an intrakraniellen Hämatomen in der ICP+PbtO2-Gruppe, obwohl die Sondendicke eigentlich identisch ist. Dies ließ sich aktuell nicht erklären.

Diskussion:

Die Autoren kommen nach der Auswertung zu dem Schluss, dass die ICP+PbtO2 gesteuerte Therapie im Hinblick auf das Outcome nach 6 Monaten der ICP-gesteuerten Therapie nicht überlegen ist.

Allerdings zeigten die Daten der post hoc Analyse (nicht statistisch signifikant), dass bei Patienten die bei der Aufnahme einen ICP > 20 mmHg hatten, die kombinierte Therapie das Auftreten eines sehr schlechten neurologischen Outcomes vermindern kann.

Limitationen:

- Nur in Frankreich durchgeführt à potenziell unterschiedliche Therapien in anderen Ländern könnten zu anderen Ergebnissen führen

- Therapiedauer von 5 Tagen als optimal angesehen

- Zu hohe Ausgangserwartungen

- Von neutraler Seite aus betrachtet, muss man die Tiertherapien, insbesondere bei PbtO2 < 20 mmHg zum Teil kritisch betrachten, insbesondere wenn das Anheben des PaO2 die wichtigste Therapieoption darstellt, da man davon ausgeht, dass eine Erhöhung des PaO2 nicht zwingend mit einer erhöhten Verteilung/Aufnahme des Sauerstoffs im Gewebe einhergeht.